热烈祝贺

亚洲首套直接空气捕集CO2装置

干湿法DAC工程示范装置

成功运行一周年

8月27日,由霖和气候科技研发设计并建设运营、拥有自主知识产权的亚洲首套直接空气捕集CO2(Direct Air Capture,DAC)重大技术装备——干湿法DAC工程示范装置成功通过一周年满负荷可靠性运行,实现了全亚洲直接空气捕集DAC工程装置从0到1的重大突破,是中国创新在碳中和之路上的一个关键里程碑节点,代表着中国在碳天平右端的技术攻关及产业示范走在了全球前列。

早在2011年,霖和气候科技首席科学家陈曦教授就在国际上首次提出了分布式碳中和的原型—直接空气捕集(DAC-Direct Air Capture)。十多年来,他的团队发展并完善了两大技术群:分布式按需碳捕集、多浓度综合碳利用,两大系列的技术群均为世界首创。2021年4月,霖和气候科技成立,陈教授立即带领团队紧锣密鼓地实现DAC捕集的工程化示范落地。该装置试运期间各项参数均达到或超越设计指标,大大推进了中国DAC技术的产业化进程。自此,霖和气候科技DAC技术将由装置研制、验证、示范阶段转入商业化、规模化推广应用阶段。

位于霖和气候科技西安研发基地的DAC装置包含两套可分别独立运行的系统,一是“单塔装置”,即间歇式干湿法DAC装置,年捕集CO2能力为700公斤,可按需输出1~99%浓度CO2空气混合气体;二是“三塔装置”,即连续式干湿法DAC装置,年捕集CO2能力达2000公斤,可按需输出1~99%浓度CO2空气混合气体。

正在运行的亚洲首套干湿法DAC装置

据国际能源署IEA今年4月份的报告,全球至今建成在运行的DAC装置共计18座,年捕集能力共计为8000 tCO2,均分布在欧洲和北美,其中年捕集能力在1吨至3吨的共计6座。霖和此次成功建成并投入运营的年捕集2.7吨的DAC装置,填补了中国及亚洲在这一领域的空白。

霖和MSDAC装置的技术优势

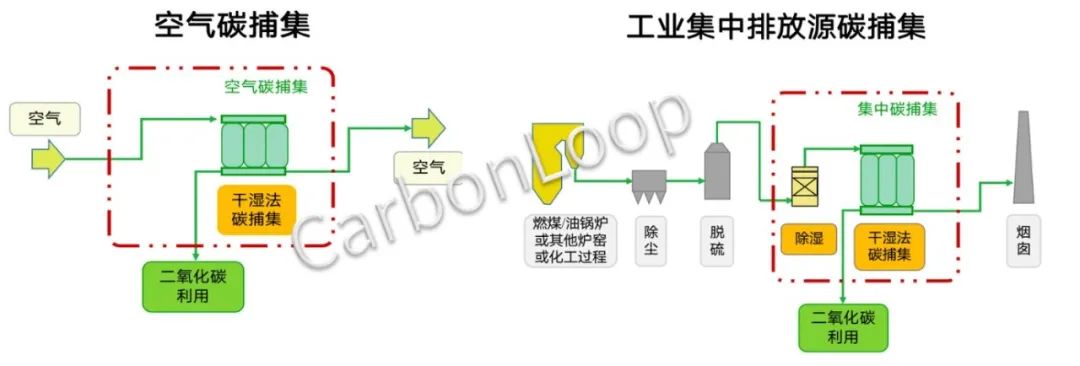

霖和气候科技直接空气捕集DAC装置基于全球领先的干湿法空气直捕技术(MSDAC-Moisture Swing Direct Air Capture ),可实现直接从空气或不同浓度的集中排放源中捕集CO2,并根据下游应用场景需求直接输出不同浓度的CO2以衔接二氧化碳利用。该装置既是全亚洲第一个DAC工程示范装置,也是全世界第一个基于颠覆性的变湿技术路径实现的“负排放”DAC装置。

与国际同赛道企业Climeworks、Global Thermostat和Carbon Engineering等的依靠传统变温/变压技术路径的DAC装置不同,基于变湿度可逆化学反应机理的霖和DAC装置具有全频段、分布式、按需输出、综合性价比高等优势:

➢全频段:既可直接空气捕集,亦适用于不同浓度的集中排放源捕集;

➢分布式:在全球任何地点均可开展分布式二氧化碳空气/烟气捕集并衔接多种后续二氧化碳利用;

➢低成本:全球独创的变湿度碳捕集材料MSCCM(Moisture Swing Carbon Capture Material),易于量产,捕集工艺简单,综合成本低,特别是捕集输出低浓度CO2时成本极低;

➢按需输出:出口气浓度可调可定制,根据利用侧需求可输出1~99%(体积分数)浓度的CO2空气混合气,既可间歇性地捕集和释放CO2,也可以连续产出CO2;

➢能源互补:可利用光伏余热等进一步提升效率并形成良好互补,并可与多种工业场景和自然资源条件形成互补;

➢应用广泛:按需捕集的CO2可应用于富碳农业、建材养护、固废资源化处理、CO2封存等不同场景,形成市场化效益。

霖和MSDAC装置的工作原理

DAC装置的关键在于高效低成本的CO2捕集材料,全球同赛道上其他企业均采用传统的依赖变温或变压再生的工业烟气捕集技术。例如,Climeworks和Global Thermostat所采用捕集材料为胺类吸附剂,应用相对成熟、吸附效果较好,但再生成本高;Carbon Engineering所采用捕集材料为KOH、Ca(OH)2 等碱性吸收剂,CO2分离难度大、能耗高,且碱溶液较强的腐蚀性造成设备折旧成本高。

考虑到空气捕集的特殊性(空气中二氧化碳浓度比烟气中低200倍以上),干湿法DAC装置采用霖和气候科技全球独创的变湿度碳捕集材料(MSCCM, Moisture Swing Carbon Capture Material),基于湿法再生CO2吸附机理只需变化湿度即可实现吸附及脱附CO2(干燥时在空气或者烟气中直接捕集CO2,湿润时脱附CO2),是一种优异的可再生吸附剂,具有可再生、低成本、高效、低能耗、环境友好、循环性好的突出技术优势。

MSCCM系列CO2吸附材料

霖和气候科技开发的MSCCM系列材料可面对不同碳捕集场景,长时间重复持续使用。整体DAC工艺与国际友商相比综合成本更低,市场潜力巨大。可面向空气及多种排放源捕集、根据下游碳利用端需求多浓度输出,优化碳足迹,适用多种场景,从而奠定分布式二氧化碳捕集和利用的未来基础,将二氧化碳变废为宝,掌控和驾驭碳循环。

干湿法DAC装置捕集流程图

为什么DAC技术倍受关注?

直接空气捕集DAC(Direct Air Capture) 可以说是碳天平右端技术皇冠上的明珠, CO2捕集可分为直接空气捕集(DAC)和烟气捕集即点源捕集(PSC-Point Source Capture)。工业烟气的CO2浓度从10% 到90%不等,比如火电厂的烟气CO2浓度一般是11%左右,而煤化工的烟气浓度可以高达90%,分别是空气中CO2浓度的250倍和2500倍!因此,空气直捕CO2技术最难、效率最低、成本最高。

如此昂贵的DAC技术为什么越来越受到全球资本的追捧?DAC是全球大佬们包括比尔盖茨、马斯克在内最关注的技术之一,原因在于:

首先,DAC技术决定了全球未来碳价的天花板。国内外都在预测碳价的走势,不管是200美元还是500美元,最终的天花板就是空气直捕DAC的成本。如果空气直捕的吨成本是200美元,则碳价不可能超过这个数字,因为个人或组织就可以通过空气捕集来抵消碳排放了。而目前,中国的碳交易价格约50元人民币,欧盟约90欧元,这里面相差了近15倍。但地球空气是流通的,全球碳价一定会趋于统一,而促成统一的推手就是碳关税。近日欧洲议会通过了碳边境调节机制(也称碳关税)的修正案,其核心内容即要求欧盟进口商从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力等产品时应购买相应的碳排放额度(未足额缴纳碳关税的罚金为100欧元/tCO2)。根据当前方案,2023年—2026年为政策过渡期,2027年正式开征。碳关税将加速促进全球碳价趋于一致。因此,谁拥有了DAC捕集的最佳技术,谁就拥有全球碳汇的定价权。

其次,DAC技术是唯一能够减少空气中CO2浓度的工程化技术,是人类应对全球气候变化最后的兜底负碳技术。全球实现碳中和的那一天,即是空气中CO2浓度最高的时刻。过去两百多年来,空气中的CO2浓度从工业革命以前的280PPM,上升到现在约420PPM, 地球表面的平均温度因此上升了1.1℃,巴黎协定就是为了控制到本世纪末地球升温不要超过2℃,最好是1.5℃,这个任务是非常艰巨的。在IEA 实现2050年净零排放情景中,2030年即需通过DAC捕获超过8500万吨二氧化碳,2050年则需DAC捕获约9.8亿吨。而现在,全球所有已经建成的空气直捕设施的年捕集能力仅8000吨,包括去年9月份瑞士的Climeworks公司与Carbfix合作在冰岛建成运营的年捕集4000吨的DAC装置。Climeworks也正因为该装置建成之后把全球空气直捕能力翻番,而受到全球资本的追捧,今年4月份宣布获得6.5亿美元(约42亿人民币)的融资款(由Partners Group代表其客户和GIC共同领头,跟投方包括Baillie Gifford, Carbon Removal Partners, Global Founders Capital, John Doerr, M&G, Swiss Re等)。

自2020年初以来,各国政府已承诺为DAC技术提供近40亿美元的资金,其中包括美国政府用于4个在建DAC Hub的35亿美元资金扶持、一个1.15亿美元的DAC奖项,以及高达1500万美元的商业前期项目支持。因为政府的各类补贴,在加州,DAC项目运营成本达到250美元每吨即可实现盈利。澳大利亚、加拿大、日本、英国和澳大利亚针对DAC的研发资金也都陆续到位。

全球投资机构和慈善家对DAC技术的投资热情持续增长,自2020年初以来,全球领先的DAC初创企业共获得约8亿美元的融资,从微软到新加坡政府GIC都在投资DAC早期项目。DAC是Breakthrough Energy Catalyst(比尔盖茨旗下突破能源催化剂计划)投资15亿美元的四项技术之一,也是2021宣布的1亿美元碳去除XPRIZE的目标技术,比尔盖茨本人更是以每吨高达1000欧元的价格每年购买700万美元的DAC直捕碳抵消权,作为自己对这一技术的支持。作为中国大陆少数几位加盟比尔盖茨与巴菲特发起的“捐赠誓言”(The Giving Pledge)计划的慈善家董方军先生,正是霖和气候科技早期天使投资人之一,他全力支持DAC技术,并呼吁大家一起解决关乎全人类共同命运的气候问题。

霖和气候科技自成立之初就以DAC技术为核心,致力于分布式二氧化碳捕集利用技术及产业化落地。在亚洲首套DAC装置成功运行一周年之际,在各界朋友的关注和支持下, 霖和在全球分布式碳中和赛道上正扬帆起航!

免责声明:所载部分图片来源互联网等公开渠道,其版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除,谢谢。